お知らせ

教職大学院トピックス 4~6月

2021.08.05

6月

| 授業力開発実習 (現職院生2年次) |

担任の先生と TT 指導を行う 専科担任を想定し、体育と国語の授業を実践しました。体育では私が T1 となり、ベースボール型ゲームを行いましたが、2人体制ということで、子どもたちへの目が行き届き、充実した授業を展開することができました。国語では私が T2 となり、国語の単元構想、指導展開、板書の構造化など、T1 の先生と試行錯誤をしながらよりよい授業づくりを目指して取り組むことができました。今回の実践を分析・検証し、今後の小学校教科担任制や OJT についての学びをさらに深めていきたいと思います。 専科担任を想定し、体育と国語の授業を実践しました。体育では私が T1 となり、ベースボール型ゲームを行いましたが、2人体制ということで、子どもたちへの目が行き届き、充実した授業を展開することができました。国語では私が T2 となり、国語の単元構想、指導展開、板書の構造化など、T1 の先生と試行錯誤をしながらよりよい授業づくりを目指して取り組むことができました。今回の実践を分析・検証し、今後の小学校教科担任制や OJT についての学びをさらに深めていきたいと思います。 |

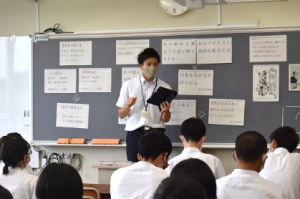

| 授業力開発実習A (学卒院生2年次) |

複数の実習校で2週間の授業力開発実習を行いました。この実習は学校ごとに日程や内容を調整して行うので、どのようなことを行うかは配属校ごとに異なります。私の場合は、1日に1~2回の授業を行い、朝の会と帰りの会の担当をしました。研究のテーマに関係して、様々な実践ができる機会にもなるので、実践を通して研究に関する知見を深め、データを取るなど、修了に向けた研究を進める良い機会になりました。 複数の実習校で2週間の授業力開発実習を行いました。この実習は学校ごとに日程や内容を調整して行うので、どのようなことを行うかは配属校ごとに異なります。私の場合は、1日に1~2回の授業を行い、朝の会と帰りの会の担当をしました。研究のテーマに関係して、様々な実践ができる機会にもなるので、実践を通して研究に関する知見を深め、データを取るなど、修了に向けた研究を進める良い機会になりました。 |

| 院生懇談会 |

6月18日に教職大学院の院生、教員が一堂に会し、院生懇談会が行われました。今年度は対面ではなくオンラインでの開催ではありましたが、ブレイクアウトルームの小グループでの話し合いが充実していました。学卒院生、現職院生関係なく、今後の研究に関する疑問や悩み、日頃の授業のことについてざっくばらんに話ができました。そして、先生方からの適切なアドバイスや励ましがあり、あっという間に時間が過ぎ、非常に有意義な時間でした。 6月18日に教職大学院の院生、教員が一堂に会し、院生懇談会が行われました。今年度は対面ではなくオンラインでの開催ではありましたが、ブレイクアウトルームの小グループでの話し合いが充実していました。学卒院生、現職院生関係なく、今後の研究に関する疑問や悩み、日頃の授業のことについてざっくばらんに話ができました。そして、先生方からの適切なアドバイスや励ましがあり、あっという間に時間が過ぎ、非常に有意義な時間でした。 |

5月

| 学校マネジメント力開発実習A (現職院生2年次) |

4月には県指導主事会議、5月には小学校新任副校長研修講座、新任主幹教諭研修講座への参加、そして県教委事務局等実地研修という5日間の実習を行いました。教育行政の仕組みやそれぞれの役割、職務内容について知り、それぞれの立場で必要となる「見方・考え方」はどのようなものかについて考えることができました。また、互いの違いを理解した上で、どんな時に、どの人や機関と連携・協働していけばよいかという新たな視点を得る実習となりました。 4月には県指導主事会議、5月には小学校新任副校長研修講座、新任主幹教諭研修講座への参加、そして県教委事務局等実地研修という5日間の実習を行いました。教育行政の仕組みやそれぞれの役割、職務内容について知り、それぞれの立場で必要となる「見方・考え方」はどのようなものかについて考えることができました。また、互いの違いを理解した上で、どんな時に、どの人や機関と連携・協働していけばよいかという新たな視点を得る実習となりました。 |

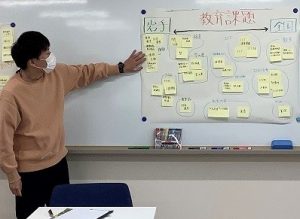

| 教職大学院の授業風景➀ 「岩手の教育課題」 |

「小規模・複式の教育」「復興教育」「学力向上・生徒指導」について学んでいます。「小規模・複式の教育」では、県内の実践事例を参考にしながら、カリキュラムマネジメントや少人数を活かした教育の工夫について学びました。「復興教育」では、郷土を愛する人づくりを目標に、「未来に生き、新たな社会を担う子どもたちに何をどのように語り継ぐか、伝承するか」について学びを深めています。 「小規模・複式の教育」「復興教育」「学力向上・生徒指導」について学んでいます。「小規模・複式の教育」では、県内の実践事例を参考にしながら、カリキュラムマネジメントや少人数を活かした教育の工夫について学びました。「復興教育」では、郷土を愛する人づくりを目標に、「未来に生き、新たな社会を担う子どもたちに何をどのように語り継ぐか、伝承するか」について学びを深めています。 |

| 教職大学院の授業風景➁ 「小学校英語の実践と課題」 |

子どもたちが英語を学ぶ際の第二言語習得論や、小学校英語教育における指導や評価について学んでいます。難しいテーマではありますが、先生方や他の院生と意見交換しながら自分の考えを深めることができます。また、復興教育を踏まえた絵本の読み聞かせ授業など、岩手県の実態に合わせた授業づくりを行うことができます。この授業を通して、小学校英語教育を牽引できるような力を付けていきたいです。 子どもたちが英語を学ぶ際の第二言語習得論や、小学校英語教育における指導や評価について学んでいます。難しいテーマではありますが、先生方や他の院生と意見交換しながら自分の考えを深めることができます。また、復興教育を踏まえた絵本の読み聞かせ授業など、岩手県の実態に合わせた授業づくりを行うことができます。この授業を通して、小学校英語教育を牽引できるような力を付けていきたいです。 |

4月

| 学校マネジメント力開発実習A (学卒院生2年次) |

昨年度は新型コロナウイルスの影響で、配属校実習には5月からしか行けませんでしたが、本年度は4月上旬からの実施となり、新学期を迎えたばかりの生徒とコミュニケーションを取ることができました。また、昨年学んだ理論や視点をもとに、学校経営についての講話を聞いたり、職員会議に参加したりすることもできました。学校マネジメントの視点から、学校行事や教員間での情報共有の大切さを再確認すると共に、充実した期間を過ごすことができました。 昨年度は新型コロナウイルスの影響で、配属校実習には5月からしか行けませんでしたが、本年度は4月上旬からの実施となり、新学期を迎えたばかりの生徒とコミュニケーションを取ることができました。また、昨年学んだ理論や視点をもとに、学校経営についての講話を聞いたり、職員会議に参加したりすることもできました。学校マネジメントの視点から、学校行事や教員間での情報共有の大切さを再確認すると共に、充実した期間を過ごすことができました。 |

| 新入生オリエンテーション |

4月7日から1週間ほどかけて、令和3年度教職大学院入学の17名を対象にオリエンテーションが行われました。教職大学院が、理想に掲げる「理論と実践の往還・融合」のため、県教育委員会や連携協力校と連携しながら、私たちの学びを支援してくださっていることが分かりました。理論と実践の両輪で学びを深められる機会はなかなかないという話が心に残りました。これからの2年間、この貴重な学びの場を十分活用しながら、自分に課せられた責任と向き合っていこうという新たな覚悟をもつ時間となりました。 4月7日から1週間ほどかけて、令和3年度教職大学院入学の17名を対象にオリエンテーションが行われました。教職大学院が、理想に掲げる「理論と実践の往還・融合」のため、県教育委員会や連携協力校と連携しながら、私たちの学びを支援してくださっていることが分かりました。理論と実践の両輪で学びを深められる機会はなかなかないという話が心に残りました。これからの2年間、この貴重な学びの場を十分活用しながら、自分に課せられた責任と向き合っていこうという新たな覚悟をもつ時間となりました。 |